中学受験コンサルタントの齋藤達也です。

これまで「どうしたら国語の成績が上がりますか?」と塾の先生に聞いて、『読書をしてください』と言われたことはありませんか?

また、多くのブログや動画で「国語の成績を上げるためには読書」といったものを見かけますが、鵜呑みにするのは危険です。

私もこれまで1000組以上のご家庭をコンサルティング・120名以上を直接指導してきた中で、この悩みを数多く相談を受けてきました。

結論からお伝えします。

残念ながら、読書で中学受験の国語の成績を上げることは、極めて難しいです。

この記事では、なぜ読書だけでは成績が上がらないと断言できるのか、そして偏差値を着実に上げるための具体的な方法を、私の指導経験に基づいてお伝えします。

この記事で分かること

- なぜ「読書」だけでは国語の成績が上がらないのか

- 偏差値50の壁を突破し、さらにその先を目指すための具体的な国語学習法

- ご家庭で今すぐ始められる、国語の「得点力」を上げるための正しい習慣

読書をしても中学受験の国語の成績は上がらない3つの理由

「え、でも、本を読めば読解力がつくって言うじゃない!」

そう思われるかもしれません。

もちろん、読書がお子さんの心を豊かにし、語彙を増やすきっかけになることは事実です。

また、文章を読むスピードも速くなるでしょう。ですから私も読書そのものを否定するつもりは全くありません。

しかし、「好きな本を読む読書」と「点数を取るために読む国語の問題文」は、似ているようで全くの別物なのです。

なぜ、これほどまでに効果が違うのか。その理由は、大きく3つあります。

理由1:読書とテスト問題では「読む目的」がまったく違う

まず、根本的な「目的」が違います。

お子さんが自分の好きな本を読む読書は純粋に「楽しむ」ためのものです。

物語の世界に浸り、登場人物に感情移入し、ハラハラドキドキする展開を追いかける。これが読書の醍醐味です。

一方、中学受験の国語の試験で目の前に置かれる文章は、何のために読むのでしょうか?

そうです。「設問に答えるため」です。

筆者の主張は何か、指示語は何を指しているか、登場人物の心情が変化したきっかけは何か。解答の根拠となる部分を、本文中から正確に見つけ出す「作業」が求められます。

楽しいから読むのではなく、問題を解くために読む。この目的意識の違いが、文章への向き合い方を大きく変えるのです。

理由2:触れる「文章の種類」が違いすぎる

次に、読む「文章の種類」も異なります。

読書好きなお子さんは、自分の好きな作家や、興味のあるジャンルの本を選んで読みます。物語が好きなら物語ばかり、科学が好きなら科学に関する本ばかり、というように偏りが生まれるのは自然なことです。

しかし、テストの問題文では、文章を選ぶことはできません。自分の興味とは全く関係のない、よく分からないな説明文や論説文、あるいはこれまで触れたことのないようなテーマの物語文が出題されます。

普段読まないジャンルの文章に、子どもたちは戸惑い、読むのに時間がかかったり、内容が頭に入ってこなかったりするのです。

「好きな本ならスラスラ読めるのに、模試の文章は読む気になれない」

もしお子さんがそう口にしていたら、それはまさにこの「文章の種類の違い」の壁にぶつかっている証拠です。

理由3:決定的に違う「時間制限」の有無

そして最も大きな違いが、「時間制限」の有無です。

読書には、時間の制約はありません。

疲れたら中断できますし、難しい部分はじっくり考えたり、時には読み飛ばしたりすることも自由です。

しかし、テストは厳しい時間との戦いです。限られた時間の中で、長い文章を読み、複雑な設問を理解し、解答を導き出し、記述問題の解答欄を埋めなければなりません。のんびり味わって読む余裕など、どこにもないのです。

この3つの決定的な違いがあるからこそ、「読書をする」ことが、必ずしも「国語のテストで点数が取れる」ことには繋がらないのです。

では、どうすればいいのか?答えは「入試に出る文章」に慣れること

では、読書がダメなら、一体どうすれば国語の成績は上がるのでしょうか。

そして、そのための最高の問題集が「塾のテストで出された文章」や「過去問」です。

「え、過去問ってもっと後からやるものじゃないの?」

「志望校も決まっていないのに?」

そう思われるかもしれません。

しかし、ここが重要なポイントです。

できれば志望校の過去問はいずれ使うことになるので志望校以外の過去問を使ってください。

様々な中学校の過去問は、国語の専門家である先生方が良質な文章を選び抜いて作成した、最高の「教材」の宝庫なのです。

この最高の教材を使って行うのが、この記事のテーマでもある「過去問音読法」です。

とはいえ、ただ音読するだけでは効果は半減します。

私が提唱するメソッドは、この音読を軸に、「要約」と「語彙」を組み合わせた『読解三本柱』という体系的な学習法です。

「読解三本柱」とは?

私が提唱する中学受験で国語の成績を伸ばすメソッドです。

- 語彙: 全ての読解の土台となる知識を固めます。

- 音読(過去問音読法): 文章処理のスピードを上げ、時間内に読み切る「体力」をつけます。

- 要約: 文章の骨格を掴み、「何が書いてあったか」を正確に記憶する力を養います。

この記事では、特にご家庭で始めやすい「過去問音読法」に焦点を当てていますが、メソッドの全体像や詳しい進め方については、こちらの記事で徹底的に解説しています。ぜひ、合わせてお読みください。

【中学受験国語】偏差値50の壁を突破した「過去問音読法」とは

ここで、私が実際に指導した生徒さんの話をさせてください。

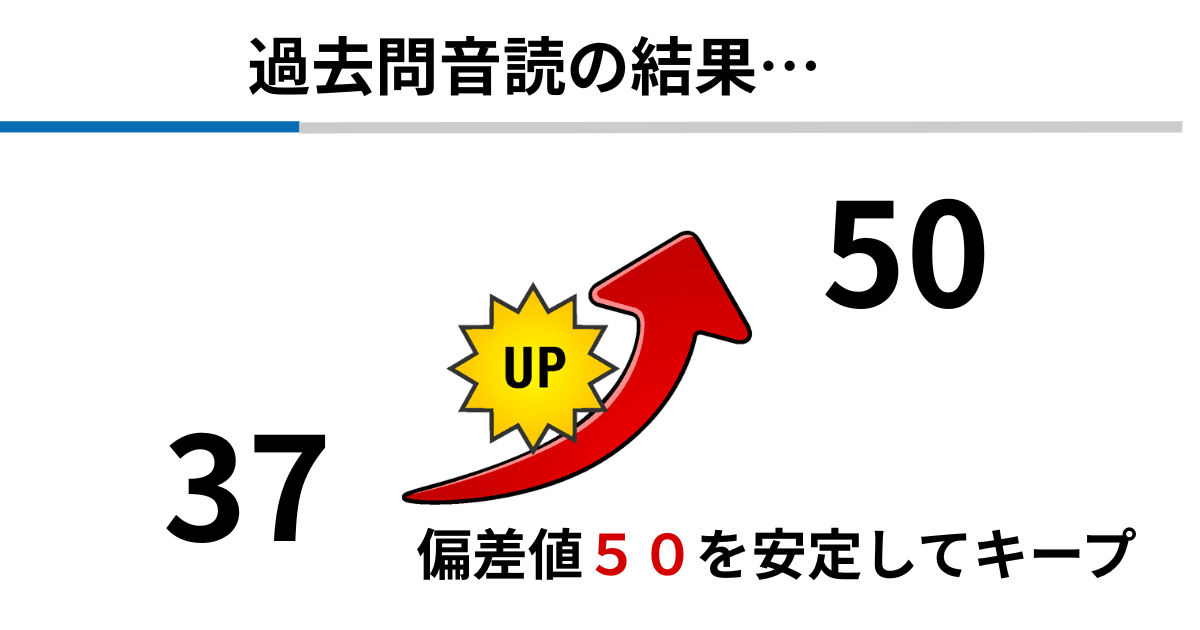

小学6年生のNさん。彼女は文章を読むのが大嫌いで、本文をほとんど読まずに設問から読み始める典型的な「設問直行型」でした。ぼう線部の近くを拾い読みして解答し、記述問題はいつも白紙。その結果、偏差値は37から42あたりをウロウロするだけで、一向に成績が安定しませんでした。

お母様も「何度『ちゃんと読みなさい』と言っても聞いてくれなくて…」と、本当に困っていらっしゃいました。

私が彼女に課したのは、趣味の読書とは完全に切り離した、目的意識のある訓練です。具体的には、志望校以外の過去問を使った「音読」と「要約」の徹底です。(※もちろん、語彙の強化も並行して進めました)

正直、最初のうちは嫌々取り組んでいるのが伝わってきました。

しかし、「面白いかつまらないか」という感情を挟む余地のない「作業」として音読を繰り返すうちに、徐々に文章と向き合う姿勢ができてきました。

すると、3ヶ月が経った頃から、設問に対して「なんとなく」ではなく「本文のここにこう書いてあるから」と根拠を持って答えられるようになってきたのです。

その成果は着実に数字に表れ、半年後には偏差値50の壁を突破。

最終的には偏差値50台で安定して得点できるようになりました。

これは、彼女が特別な才能に目覚めたからではありません。「なんとなく問題文を眺める」という学習から、「点を取るための正しい訓練」へと切り替えた。そして、それを継続したことによる必然的な結果なのです。

まとめ:「読書」と「読解力」は別物。今すぐ目的意識を持った学習を

誤解をしていただきたくないのですが、読書が無駄だという気はありません。

読書は重要ですし、私も娘に本を読むように言っていますし、せています。

しかし、国語で点を取る・読解力を上げるという意味においては読書が最善策では決してありません。

読書とは別に、国語の学習として、入試本番を意識した「音読」と「要約」を取り入れてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます

この記事を読んで、「うちの子にも、この『過去問音読法』を正しいやり方で身につけさせたい!」と思われた方は、ぜひ一度、私の個別指導をご検討ください。

中学受験の国語は、正しい方法に早めに取り組めば、まだまだ十分に伸びるチャンスがあります。

お子さんに合った学習法を一緒に見つけ、安心して受験に臨めるようサポートいたします。

体験指導もご用意していますので、迷っている今こそ、一歩を踏み出す良いタイミングです。

どうぞお気軽にご相談ください。